ブログ

クリスマス音楽会をしました🎄

今日は遊戯室に集まってクリスマス音楽会をしました。子どもたちはクリスマスにちなんだ曲を、クラスごとに声を合わせて楽しく歌いました。

最後に「ねずみのクリスマス」の劇をみんなで楽しみました。かわいいねずみやねこ、サンタさんに扮した先生が登場する愉快なお話です。子どもたちみんなが笑顔いっぱいになりました。

最後に「ねずみのクリスマス」の劇をみんなで楽しみました。かわいいねずみやねこ、サンタさんに扮した先生が登場する愉快なお話です。子どもたちみんなが笑顔いっぱいになりました。

※さくらがおかこども園Instagramでも園の様子を紹介しています

12月うまれのお友達お誕生日おめでとう

12月20日(金)

12月生まれの子どもたちのお誕生日をお祝いしました。遊戯室で、手作りのバースデーカードを園長先生から一人ずついただき、あやめ組さんからお祝いの言葉、1~5歳のみんなからお歌のプレゼントをしてもらいました。

12月の歌は「12月だもん」「あわてんぼうのサンタクロース」です。みんなで元気よく歌いました。

地域との交流🌷

さくらがおかこども園では、様々な地域の人とかかわる経験を大切に、近隣の学校や保育園のみなさんとの交流を実施しています。

12月16日(月)は玉川中学校3年生のお兄さんお姉さんが、手作りのおもちゃを持って遊びに来てくれました。子どもたちにおもちゃの遊び方を丁寧に教えてくれたり、一緒に遊んでくれたりしてとても楽しい時間となりました。

|

12月17日(火)は、立命館みらい保育園びわこのお友達が遊びに来てくれました。一緒に遊んだり、歌を歌ったりして楽しく交流できました。お別れのときにはタッチをしたり、また遊ぶ約束をしたりしていました。

|

これからも地域とのかかわりを大切に、子どもたちの笑顔がはじける交流を続けていきたいと思います。

お店屋さんごっこをしました🧺

12月13日(金)

あやめ組の子どもたちのお店やさんで、園のみんながお買い物ごっこを楽しみました。

|

|

子どもたちで相談しながらすすめてきたお店やさんです。グループの友達と協力しながら様々な品物を作ったり、お客さんに楽しんでもらえるようにゲームや出し物の工夫をしてきました。今年は、「くじびき」「お寿司屋さん」「アクセサリーやさん」「スイーツやさん」「屋台」「がちゃがちゃゲーム」「わにわにパニック」「人形劇」など、買い物を楽しむだけでなく、見たり遊んだりできるお店までありました。

|

「いらっしゃいませ!」の元気な声とともに、子どもたちの発想や工夫いっぱいのお店が開店しました。やってきた2~4歳の子どもたちは大喜びで、たくさんのお店やゲーム、催しに興味津々でお客さんになって楽しんでいました。

|

|

あやめ組さんは、年下の子どもたちをサポートして目当てのお店に連れて行ってあげるなど、お兄さんお姉さんぶりも素敵でした。1歳児のつくし組さんには、たくさんの品物を配達してくれましたよ。

※さくらがおかこども園Instagramでも園の様子を紹介しています

大根を収穫しました🥬

12月10日(火)もも・あやめ組の子どもたちが、9月に種をまいて育てた畑のダイコンを収穫しました。青々とした葉の下のダイコンを探して、うんとこしょ、どっこいしょと力をこめて抜きました。

| 土の中から引き抜いたダイコンは、みんなで園まで抱えて帰ってきました。太いダイコン、小さなダイコンと、いろいろな大きさや形のダイコンが並びました。新鮮なダイコンは葉っぱまでおいしそうですね。ダイコンはあやめ組の子供たちが皮をむき、「おでん給食」としてみんなでおいしくいただきました。 |

おもちつきをしました

12月6日(金)

11月生まれのお友達 お誕生日おめでとう🎂

11月26日(火)11月生まれのお友達のお誕生会をしました。

|

園長先生から先生たちの手作りのバースデーカードをもらい、あやめ組さんからのお祝いのことば、みんなからはお祝いの歌のプレゼントをもらいました。 11月の歌「ふゆじたく」「ばすごっこ」を元気に歌い、先生からのプレゼントは大型絵本の読み聞かせでした。『ぱんだくんのおにぎり』のお話をみんなで楽しみました。 |

秋のバス遠足に行きました🚌

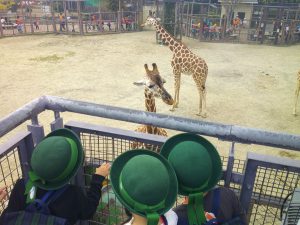

11月14日(木)もも組が京都市動物園へ遠足に出かけました。リュックにおにぎり弁当を入れて、大型バスに乗って行きました。

|

11月22日(金)にはあやめ組が鉄道博物館へ行きました。スチーム号に乗ったり、いろいろな車両や電車の仕組みを見たりとみんなで楽しく過ごしました。

|

|

※さくらがおかこども園Instagramでも園の様子を紹介しています

作品展を開催しました🎨

11月7日~9日の3日間、こども園の作品展を開催し、園児の作品を展示しました。

つくし組・たんぽぽ組の作品

|

|

すみれ組の作品   |

|

もも組の作品

|

あやめ組の作品    |

|

お家の人を自分の作品のところまで案内したり、作った時のことを話したりと、子供たちも大喜びでした。 3日間にたくさんのお家の方が見に来てくださいました。 ※さくらがおかこども園Instagramでも園の様子を紹介しています |

焼き芋パーティーをしました🍠

11月8日(金)さわやかな秋晴れの空の下、焼いもをしました。

1~3歳は園庭のプランターにみんなで植えて楽しみに育ててきました。4・5歳の子どもたちは、6月にこども園の畑で保護者の方と一緒に苗を植えて収穫したサツマイモです。たくさんのサツマイモはもみ殻を燻炭にしてその中でほかほかにじっくり焼き上げました。保護者の方にもお手伝いしていただいて、とてもおいしく焼きあがりました

|

| 出来上がった焼き芋は、みんなでおいしくいただきました。 |

|

|

※さくらがおかこども園Instagramでも園の様子を紹介しています |