ブログ

2月生まれのお友達 お誕生日おめでとう🎂

2月28日(金)

2月生まれの子どもたちのお誕生日をお祝いしました。遊戯室で、手作りのバースデーカードを園長先生から一人ずついただき、あやめ組さんからお祝いの言葉、1~5歳のみんなからお歌のプレゼントをしてもらいました。2月の歌「うれしいひなまつり」「春がくる」をみんなで歌いました。

2月生まれの子どもたちのお誕生日をお祝いしました。遊戯室で、手作りのバースデーカードを園長先生から一人ずついただき、あやめ組さんからお祝いの言葉、1~5歳のみんなからお歌のプレゼントをしてもらいました。2月の歌「うれしいひなまつり」「春がくる」をみんなで歌いました。

避難訓練をしました🚒

2月7日(金)

給食室からの出火を想定した避難訓練をしました。大きな火災で園庭では危険な場合、お隣の玉川高校へ避難する訓練です。寒い日でしたが、子どもたちは放送や担任の先生の指示を聞いて、落ち着いて素早く安全に避難することができました。

みんなで鬼遊びをしました👹

前日までに一人ひとりが鬼のお面などを作り、鬼遊びを楽しみにしていました。遊戯室で園長先生から節分のお話を聞き、「豆まき」の歌を歌いました。そして、園庭で待ち構えていると5歳のあやめ組の子どもたちが鬼になって登場!古新聞を丸めて作った豆で「鬼は外!福は内!」と豆まきをしました。

|

|

|

|

おやつにきなこボウロを三方に入れていただきました! ※さくらがおかこども園Instagramでも園の様子を紹介しています |

1月の園児集会 お誕生日おめでとう🎂

1月31日(金)

1月生まれの子どもたちのお誕生日をお祝いしました。遊戯室で、手作りのバースデーカードを園長先生から一人ずついただき、あやめ組さんからお祝いの言葉、みんなからお歌のプレゼントをしてもらいました。1月の歌は「カレンダーマーチ」「ゆきのぺんきやさん」です。みんなの元気な声が遊戯室に響きました。

|

|

そのあと「てぶくろ」のお話を素話(すばなし)でみんなで楽しく聞きました。

給食参観をしました🍚

1月27日~30日

5歳あやめ組の子どもたちが給食を食べているところを保護者の方に参観していただきました。

保護者の方からは、

〇おはしを上手に使って集中して食べていた。また姿勢よく座って食べていて、成長を感じた。

〇お友達や先生と楽しそうに給食を食べているのを見て嬉しかったです。

〇先生から食材の話題で話しがあったり、自分で食器を戻したりしている様子を見られてよかった。

〇食事にしっかりと取り組んでいて、家の様子とは違っていて感心しました。

などの感想を寄せていただきました。

冬山へ遊びに行きました🍂

1月27日(月)はあやめ組が、1月28日(火)にはもも組の子どもたちの子どもたちが冬山の探検に出かけました。両足を踏ん張って坂をのぼったり、落ち葉の積もった坂を滑り降りたり、大きな木をまたいで渡ったり…みるみるうちに自分たちで遊びを見つけ出していました。自然の魅力いっぱいの冬山で子どもたちの笑顔がはじけていました。

|

|

|

※さくらがおかこども園Instagramでも園の様子を紹介しています

書き初め・描き初め展をしました🎨

1月20日(月)~24日(金)

2025年(令和7年)の描き初め・書き初め展を開催しています。今年の干支やお正月にちなんだものなど、それぞれのクラスでテーマを決めて取り組みました。子どもたち一人ひとりの力作が壁面いっぱいに並びました。

| つくし組:だるま たんぽぽ組:たこ

|

|

すみれ組:絵馬 |

|

もも組:へび |

|

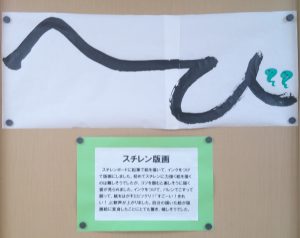

あやめ組:へび【スチレン版画】

|

|

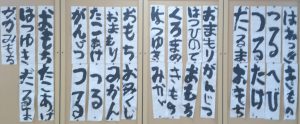

あやめ組:書き初め |

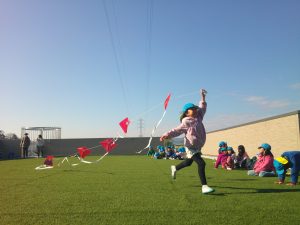

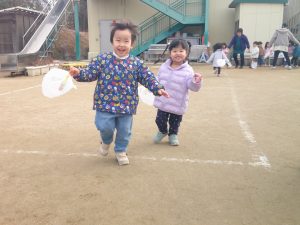

凧揚げ大会をしました

1月16日(木)、17日(金)

みんなで凧あげをしました。子どもたちがそれぞれ絵を描いて作ったオリジナルの凧です。天気のいい冬の空にたくさんの凧があがりました。どの子も手を高く上げ一生懸命走っていました。

|

|

22日(水)は5歳あやめ組の子どもたちがグループごとに作った連凧もあげました。園のみんなで応援し、元気いっぱいに凧揚げを楽しみました。

3学期始業式をしました🎍

1月7日(火)

令和7年が明けました。子どもたちが元気な顔で集まり、3学期の始業式を行いました。

令和7年が明けました。子どもたちが元気な顔で集まり、3学期の始業式を行いました。

園長先生から「2学期の終業式でお約束した3つのこと『早寝早起き・あいさつ・お手伝い』がしっかりできたかな?」というお話や、3月までの行事や進級に向けてのお話を聞きました。

各保育室では早速お正月遊びや凧つくりが始まっています。みんな来週の凧揚げを楽しみにしています!

2学期終業式をしました⛄

12月24日(火)令和6年度2学期の終業式を行いました。

園長先生から『“早寝早起き・あいさつ・お手伝い、そしてけじめをつけること”をしっかりがんばって、楽しく元気に冬休みを過ごしてください』とお話がありました。式では園歌や「お正月」の歌を歌い、みんなの元気な歌声が遊戯室いっぱいに響いていました。

幼稚園部は明日から1月6日まで冬休みです。年が明けたらまたみんなが元気に集まるのを楽しみにしています。